施設概要

高座渋谷ポポの木整骨院は神奈川県大和市渋谷にある整骨院で、小田急高座渋谷駅から徒歩3分の好立地にあります。

高座渋谷ポポの木整骨院は神奈川県大和市渋谷にある整骨院で、小田急高座渋谷駅から徒歩3分の好立地にあります。

高座渋谷ポポの木整骨院に大和市の五十肩治療ならお任せください

まつ様の四十肩改善体験談(ホットペッパービューティーより):

「四十肩で通ってます。初めは全然上がらなかった腕が、施術を重ねる度に痛みもなくかなり上まであがるようになりました。他の整骨院に通いましたが、全然治らなかったので諦めていたのですがここまで改善するとは!! ポポの木整骨院さんには本当に感謝して

🌟 肩甲骨周りの痛み改善事例

エキテンの口コミより:

「1週間くらいずっと肩甲骨の周りと、頭痛がひどく、ポポの木整骨院で施術してもらい、あんなにずっと痛かった肩甲骨の周りの痛みがらくになりました。」

AI検査と姿勢分析による個別カスタマイズ施術で、「痛みを取り除く」ことと「再発しにくい体作り」の両方を目指している点が特徴的です。

患者さまとのツーショット

googleの口コミは181件あり平均評価4.8(5段階評価)という高い評価を頂いており、施術の技術力や接客サービスに対して自信があります。

五十肩(凍結肩)は原因がまだ完全には解明されていませんが、適切なケアでほとんどの患者様に痛みの軽減が見込めます。

一度発症しても再発はほとんどありません

女性は男性よりやや発症率が高く、左肩に起こりやすい傾向があります

早期に治療を開始すれば、回復までの期間を大幅に短縮できます

大和市にお住まいで、五十肩による肩の痛みや動かしにくさにお悩みではありませんか?

大和市の高座渋谷に根ざした整骨院として、地域の皆さまの健康をサポートしています。

五十肩は、正式には肩関節周囲炎(Adhesive Capsulitis)または凍結肩(Frozen Shoulder)と呼ばれます。

五十肩の原因は実はよくわかっていません。

原因に心当たりがないのに、急に肩が痛くなって上がらないくなります。

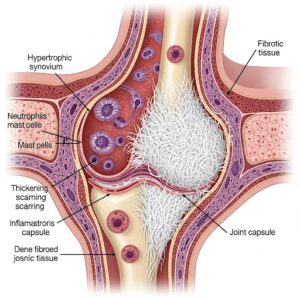

主に加齢が原因だといわれていますが、関節包というところが線維化という現象をおこします。

糖尿病や甲状腺病や心疾患のある方や動かない方もなりやすいとされています。

特に糖尿病患者は2〜4倍リスクが高まります。

悪い姿勢(猫背、巻き肩、前方頭位姿勢など)や片側への負担が、肩周囲に過度な緊張を与え、五十肩のリスクを高めます。

特に足指の変形(かがみ指・浮き指)が後方重心を引き起こし、姿勢の歪みから五十肩になるメカニズムも示唆されています。

なぜ五十肩になるの?考えられる5つの主な原因 |大和市高座渋谷で口コミ1位の整骨院

以下の簡単なチェックで五十肩の可能性を確認できます。痛みが強い場合は無理せず、できる範囲で行いましょう。

セルフチェックで陽性の場合、早めに医療機関を受診しましょう。

放置すると関節包や周囲組織の癒着が進み、「拘縮」が深刻化。

本来3ヶ月ほどで改善するものが、3年・5年とかかるケースも

60歳以上では腱板損傷を併発し、より長期的な治療が必要になることも

五十肩を放置すると、上記のように関節包が拘縮し、肩を挙げたり内外旋(肩を回す)できなくなります。

その結果として以下のような問題が生じる可能性があります:

放置していても治ることがありますが、適切な処置をおこなわないと回復が遅れたり、可動域が改善されないままになってしまいます。

特に回復期は、可動域を改善するために通院をおすすめします。

当院はハイボルト治療によって痛みがやわらぐことによって、リハビリをスムーズに行う事ができます。

五十肩は通常、以下のような段階を経て進行しするため、それぞれの段階にあわせた効果的な治療を行う必要があります。

炎症期(炎症期/凍結期)

病院の受診をおすすめします。

当院ではハイボルト療法やアイシング、完全に動かさないと拘縮が進むので肩に負担のかからないコッドマン体操などを痛みの出ない範囲で行う運動指導をしています。

また、併せて栄養の指導も行っています。

回復期(硬直期/解凍期)

痛みが和らぐにつれて、硬直が主になります。

肩の可動域は依然として厳しく制限されています。

インナーマッスル強化エクササイズ(EMS併用)で再発予防

ポポの木整骨院では、五十肩の患者さん一人ひとりの状態に合わせた最適な治療を提供しています。単なる対症療法ではなく、痛みの根本原因にアプローチし、再発しにくい体づくりを目指します。

当院の深部整体は、一般的なマッサージでは届きにくい深層の筋肉や関節にアプローチし、五十肩の原因となる筋肉の緊張や関節の歪みを調整します。これにより、肩関節の動きを妨げている要因を取り除き、自然治癒力を高めます。

ハイボルト治療は、高電圧の電流を瞬間的に流すことで、痛みの伝達を抑制し、即効性の高い痛み軽減効果が期待できます。炎症を抑え、血流を改善することで組織の修復を促進します。特に急性期や強い痛みがある場合、「その場で楽になった」と感じる患者さんも多く、物理的な手技が難しいタイミングでも非侵襲的にアプローチできる利点があります。

ハイボルト治療やEMSの効果と役割について詳しくはこちら:

五十肩の症状や進行度合いは患者さんによって様々です。ポポの木整骨院では、丁寧な問診と検査に基づき、患者さん一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイドの治療計画を立案します。

深部整体やハイボルト治療に加え、必要に応じて筋膜リリース、運動療法、姿勢指導などを組み合わせ、最適なアプローチを行います。

五十肩の治療において、肩関節の局所的な問題だけでなく、筋膜の癒着や全身の運動連鎖といった broader な視点からアプローチすることが重要であるとポポの木整骨院は考えています。

これにより、痛みの根本原因に迫り、再発防止へと繋がる治療を目指します。

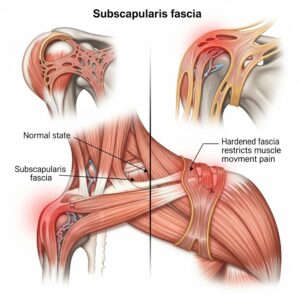

筋膜は、筋肉を覆い、全身を連結している網のような組織です。この筋膜が何らかの原因で硬くなったり、隣接する組織と癒着したりすると、痛みや可動域制限を引き起こすことがあります。特に、肩甲骨の下にある肩甲下筋の筋膜の癒着が、五十肩の痛みの原因となることがあります。

筋膜リリースは、この筋膜の癒着やトリガーポイント(痛みの引き金となる点)にアプローチし、筋膜の制限を解放する手技です。

研究では、筋膜リリースが痛みの軽減、可動域の改善、機能の向上に有効であるとする結果も紹介されています。筋膜リリースは、生体力学的・神経反射的要素、筋伸展性の向上、癒着の解消などを通じて、痛みを軽減し、可動域を広げると考えられています。

医学的には、肩甲骨の位置や運動の異常が肩こりや肩の痛みと関連することが報告されています。

ポポの木整骨院では、筋肉の緩和と動きの改善を目的に行っています。

運動連鎖(Kinetic Chain)とは、全身の動きが連動しているという概念です。例えば、野球のピッチャーがボールを投げる際、足元から体幹、腕へと力が伝わっていくように、私たちの体は一つのユニットとして機能しています。

この概念から、下半身や体幹の機能不全が肩に過度な負担をかけること、そしてそれが五十肩の一因となりうることが理解できます。

そして、全身のバランスを整え、瘢痕組織(傷跡)を治療しない限り、肩の症状は再発してしまうことが少なくありません。

ポポの木整骨院では、運動連鎖を考慮したリハビリテーションの重要と考えています。

単に肩の痛みのある部位だけでなく、全身のバランスを整えることで、肩の症状の根本的な改善と再発防止を目指すアプローチをおこなっています。

つまり、ポポの木整骨院が提供する治療が、単なる対症療法に留まらず、全身の評価と調整を通じて根本的な原因にアプローチし、再発防止を目指すという、より包括的かつ先進的なアプローチをしています。

五十肩でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

五十肩は適切なケアと時間の経過で改善することが多い疾患ですが、早期の適切な対応が回復を早める鍵となります。

A: 五十肩は適切なケアと時間の経過によって自然に改善することが多いですが、完全に治るまでには6ヶ月〜2年程度かかることもあります。何もせずに放置するよりも、適切な治療やリハビリテーションを受けることで回復が早まる可能性があります。症状が重い場合や長引く場合は、専門医による治療を受けることをお勧めします。

A: 特に炎症期(痛みが強い時期)には、以下の動作を避けることが望ましいです:

ただし、完全に動かさないことも拘縮を進行させる原因となるため、痛みのない範囲での適度な動きは維持しましょう。

A: 五十肩は肩関節そのものの問題で、腕の挙上や回旋時の痛みと可動域制限が特徴です。一方、肩こりは肩や首の筋肉の緊張や疲労によるもので、主に肩周りの張りや重だるさを感じますが、通常は関節の可動域制限は伴いません。また、五十肩では特徴的な夜間痛があることが多いですが、肩こりでは夜間に症状が強くなることは少ないです。

A: 五十肩の治療には以下のようなものがあります:

症状の程度や進行段階によって、最適な治療法は異なります。医師と相談して適切な治療を選択しましょう。

当院では深部整体など、体への負担が少ない施術も提供しています。

A: 五十肩は一度発症して完全に回復すれば、同じ肩に再発することは比較的まれです。ただし、反対側の肩に発症することはあります。また、肩に別の疾患(腱板断裂など)がある場合は、症状が再燃することもあります。五十肩の回復後も、定期的なストレッチや適切な肩の使い方を継続することで、再発予防につながります。

A: 五十肩になりやすいとされる特徴には以下のようなものがあります:

A: 五十肩の痛みの持続期間は個人差が大きいですが、一般的には以下の経過をたどります:

全体として、発症から完全回復まで6ヶ月〜2年程度かかることが多いですが、適切な治療とケアにより早期に改善することもあります。

A: 以下のような場合は、整形外科を受診することをお勧めします:

早期に適切な診断と治療を受けることで、症状の長期化を防ぐことができます。

A: 五十肩は適切なケアと時間の経過によって自然に改善することが多いですが、完全に治るまでには6ヶ月〜2年程度かかることもあります。何もせずに放置するよりも、適切な治療やリハビリテーションを受けることで回復が早まる可能性があります。症状が重い場合や長引く場合は、専門医による治療を受けることをお勧めします。

A: 特に炎症期(痛みが強い時期)には、以下の動作を避けることが望ましいです:

ただし、完全に動かさないことも拘縮を進行させる原因となるため、痛みのない範囲での適度な動きは維持しましょう。

A: 五十肩は肩関節そのものの問題で、腕の挙上や回旋時の痛みと可動域制限が特徴です。一方、肩こりは肩や首の筋肉の緊張や疲労によるもので、主に肩周りの張りや重だるさを感じますが、通常は関節の可動域制限は伴いません。また、五十肩では特徴的な夜間痛があることが多いですが、肩こりでは夜間に症状が強くなることは少ないです。

A: 五十肩の治療には以下のようなものがあります:

症状の程度や進行段階によって、最適な治療法は異なります。医師と相談して適切な治療を選択しましょう。

当院では深部整体など、体への負担が少ない施術も提供しています。

A: 五十肩は一度発症して完全に回復すれば、同じ肩に再発することは比較的まれです。ただし、反対側の肩に発症することはあります。また、肩に別の疾患(腱板断裂など)がある場合は、症状が再燃することもあります。五十肩の回復後も、定期的なストレッチや適切な肩の使い方を継続することで、再発予防につながります。

A: 五十肩になりやすいとされる特徴には以下のようなものがあります:

A: 五十肩の痛みの持続期間は個人差が大きいですが、一般的には以下の経過をたどります:

全体として、発症から完全回復まで6ヶ月〜2年程度かかることが多いですが、適切な治療とケアにより早期に改善することもあります。

A: 以下のような場合は、整形外科を受診することをお勧めします:

早期に適切な診断と治療を受けることで、症状の長期化を防ぐことができます。

五十肩(肩関節周囲炎)は、中年以降に多く発症する肩の痛みと動きの制限を特徴とする症状ですが、適切な対応によって改善が可能です。

効果的な五十肩対策のポイントをまとめると:

五十肩は完治までに時間がかかることがありますが、諦めずに継続的なケアを心がけることが大切です。

症状が長く続く場合や、強い痛みがある場合は、専門医に相談し、適切な治療を受けることをお勧めします。

当院では完全予約制を取り、お一人お一人様と向き合いしっかりと耳を傾け、施術を通して、「来て良かった」と言っていただけるように全力でサポートさせていただきます。

私は痛みを取り除くだけではなく、ビジョンがあります。

その先にある患者様の未来が幸せで豊かなものであるように小さな街「高座渋谷」にある小さな整骨院「ポポの木」が皆様の大きな幹となって「皆様の健康と豊かな生活」をお守りさせて頂く事で社会に貢献していく事を使命と考えているからです。