脊柱管狭窄症

脊柱管狭窄症と診断されても、諦める必要はありません。

当院は完全予約制で、お一人おひとりの身体に丁寧に向き合います。

あなたの身体に残された回復する力を、最大限に引き出すお手伝いをさせてください。

この記事の執筆者:院長 大岡 統(柔道整復師・按摩マッサージ指圧師)

✓腰を後ろにそらすと下肢が痺れる

✓少し歩くと足がしびれて、休むとまた歩けるようになる

✓片方だけ足がしびれる

✓立っているのが辛い

✓座って5分もすると少し落ち着く

✓腰が痛い

✓病院で脊柱管狭窄症と診断され、手術を勧められている

高座渋谷のポポの木整骨院には、このような脊柱管狭窄症で深い悩みを抱えた大和市在住の方が多く来院されます。

脊柱管狭窄症の原因|大和市高座渋谷駅近のポポの木整骨院

脊柱管狭窄症は「背骨の中を通る神経の通り道(脊柱管)が狭くなり、

神経が圧迫される状態です。

国際的な脊椎専門誌『Spine』に掲載された研究(Jensen et al.)や、Kalichman氏ら(2009)の研究によると、

「画像上で重度の狭窄があっても、約40%の人は痛みを感じていない」という驚きの結果が出ています。

日本整形外科学会でも、脊柱管狭窄症の痛みの原因は、神経の圧迫よりも血流障害や筋肉の緊張によって引き起こされることを示唆しています。

大和市で脊柱管狭窄症で手術を勧められた方が多く当院に来院されています。

しかし、手術は、お身体の負担もかかりますし、数年後には痛みが再発するリスクもありますので、

世界的なガイドラインでは、まずは身体にやさしい保存療法が推奨されています。

脊柱管狭窄症そのものというより、今ある痛みや筋肉のコリを何とかしてほしいとのご要望でご相談に来られます。

発症しやすい年代: 40代~50代以降に発症しやすく、70代以降の方が特に多く当院に来院されます。

当院では、痛みやコリを緩めるだけでなく、恐怖心を取り除くサポートを重視しています。

「動くと悪化するのではないか?」と心配され、動かなくなることがかえって長引かせる原因になることが、医学研究によって明らかになっています。

歩くとしびれがでると相談されますが、歩くとき股関節を中心に足を後ろに引くとき腰がそるのが原因と考えられます。

逆に、前かがみになると症状が和らぐことが多いと言われますが、これは脊柱管が広がったからだと考えられます。

私の父が、スポーツジムでトレーナーさんにストレッチの指導を受けていたときに、

急に伸ばされて腰を痛めました。

病院に行ったら脊柱管狭窄症と言われました。

急に伸ばされたことより、普段偏った姿勢でいたことも原因の一因であると言えます。

ウィリアムス体操をおこなったことで改善しました。

つらい腰痛にはマッケンジー体操とウィリアムス体操がおすすめ

放置するとどうなるのか?|大和市高座渋谷ポポの木整骨院

日本整形外科学会のガイドラインによると、軽度であれば3分の1~2分の1の方は自然に症状が回復することもあります。

しかし、適切なケアをせずに放置してしまうと、以下のようなリスクが高まります。

- 神経へのダメージが蓄積される(神経損傷)続けて歩ける距離が短くなる

- (間欠性跛行)日常生活に支障をきたすレベルまで悪化する

- 特に注意が必要なのは、排尿・排便のコントロールに異常が出た場合です。(この場合は早急な医療機関の受診が必要となります。)

当院が初回で必ず確認すること

当院では、初回で以下を確認します。

- 腰を反らすと痛くなるか?

- 座ると楽になるか?

- 片方に出やすいか?

- 前屈みで楽になるか?

- 身体は硬いか?(股関節、お尻、腹筋、胸椎、腰椎、肋骨)

- どのような動きで痛むか?

状況を整理した上で、「駅まで」「階段」など生活動作に合わせて、負担がかかりづらい方法を提案します。

とくにどのくらい歩くと症状がでるかで症状の重症度をチェックしています。

当院の考え方と施術法|大和市高座渋谷ポポの木整骨院

症状だけ追うと戻りやすい

これは私が20年以上現場で身体をみていて感じる事ですが、

脊柱管狭窄症の痛みは、症状のところだけをいくらほぐしても、

日常の姿勢や動作が同じですと、また同じところに負担がかかって

戻りやすいということです。

私が何度も経験しているのは

- 施術後は「軽い」「動きやすい」「痛くない」とお喜びになられる

- でも数日もしないうちに「また痛みがでてきました」と言われる

- よく見ると、立ち方や歩き方が変わっていない

それは、「負担のかかる姿勢や身体の使い方が元のまま」だということです。

実は、体にできている「コリ」は、痛い場所をかばうために必死で体を支えようとしてできたものです。

当院では、コリをゆるめて、「もう固めて守らなくても大丈夫だよ」と体に教えてあげます。

次に、体幹(インナーマッスル)を活性化させ、動かしやすくする施術を行います。

当院では、脊柱管狭窄症という症状はあくまで「結果」であり、根本原因は「姿勢の崩れ」とインナーマッスルがつかえていないことにあると捉えています。

いくら骨格を整えても、それを内側から支えるインナーマッスルが機能していないと、身体はすぐに悪い元の姿勢へと戻ってしまいます。

当院ではこりを緩める施術とさらにインナーマッスルを活性化することを目指す施術を行っています。

この施術は何回も繰り返していると脳がよい状態をおぼえてお身体が楽になる状態が多くなる方がほとんどです・

お身体が動きやすくなると

- 歩く距離が伸びる

- 痛くない時間が増える

- 腰だけでなく、股関節や背中が上手くつかえるようになり、歩行が楽になる

もちろん個人差があります。

ただ、脊柱管狭窄症の辛い症状に良い変化が起きる場合が少なくない。

これが私が現場で繰り返し見てきた実感です。

当院で見るのは「脊柱管」そのものより、生活の困りごとです。

当院では、

- なぜ歩くと痺れるのか?

- 日常生活で負担のかかっている動作はどんな時か?

ここを評価して、

一人ひとりの姿勢や身体の状態を丁寧に評価し、

個別の施術プランを提供しています。

必要に応じて医療機関との連携も行なっておりますので、安心してご相談ください。

手術を迷われている方や、どこに行っても変わらないとお悩みの方は、ぜひ当院の脊柱管狭窄症専門のアプローチをご覧ください。

▼ 当院の「脊柱管狭窄症」専門治療について詳しくはこちら

Q&A

Q. 「脊柱管狭窄症」とはどのような病気ですか?

A. 背骨の中の神経の通り道(脊柱管)が狭くなり、神経が圧迫されて痛みやしびれが出る病気です。 加齢に伴い、背骨(脊椎)が変形したり、背骨を支える黄色靭帯が厚く(肥厚)なったりすることで、神経や馬尾(ばび・神経の束)が圧迫されます。 特に腰に起こるものを「腰部脊柱管狭窄症」と呼び、腰痛だけでなく、お尻から足にかけてのしびれや痛みが出現するのが特徴です。

Q. 少し歩くと足が痛くなり、休むと治るのはなぜですか?

A. それは「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」と呼ばれる、この病気特有の症状です。 背筋を伸ばして立ったり歩行したりすると、構造上、脊柱管が狭くなるため、神経の圧迫が強まります。これが下肢(足)の痛みやしびれの原因です。 しゃがんだり前かがみで休憩すると、脊柱管が少し広がり圧迫が緩むため、再び歩けるようになります。日常生活で「買い物に行けない」「散歩が困難」といった支障が出やすくなります。

Q. 病院(整形外科)での検査は必要ですか?

A. はい、まずは整形外科でMRIやレントゲンによる画像診断を受けることをお勧めします。 症状が似ている「腰椎椎間板ヘルニア」や「閉塞性動脈硬化症」と見分けるために、MRIやCT、レントゲンなどの画像検査による診断は非常に重要です。 病院での診断を受けた後、「手術はまだ必要ない」「保存療法で様子を見ましょう」と言われた場合は、ぜひ当院にご相談ください。

Q. どのような治療方法がありますか?手術は必要ですか?

A. 重症でない限り、まずは「保存療法」から始めるのが一般的です。 排尿障害(おしっこが出にくい)や重度の麻痺、筋力低下がある場合は、手術(内視鏡手術や椎弓切除、固定術など)が適応となることがあります。 しかし、それ以外の場合は、薬物療法(痛み止めや血流改善薬)、ブロック注射、リハビリなどの「保存療法」が第一選択となります。 当院では、保存療法の一環として、独自の施術で症状の改善を目指します。

Q. ブロック注射や薬でも痛みが取れないのですが、整骨院で良くなりますか?

A. 筋肉をゆるめることで、緩和されることが多くあります。 運動療法を加えると動きが楽になります。

レッドフラッグもあるので医師に確認ください。

Q. 「すべり症」や「椎間板ヘルニア」と言われましたが、対応できますか?

A. はい、対応可能です。 「腰椎すべり症」は骨がズレている状態、「椎間板ヘルニア」はクッション(椎間板)が後方へ突出している状態ですが、どちらも脊柱管狭窄症を併発したり、原因になったりすることがあります。 いずれも、腰に過度な負担がかかる動作や姿勢が症状を悪化させる要因です。当院では、お一人おひとりの所見や症状に合わせて、無理のない範囲で関節や筋肉の調整を行います。

初回限定キャンペーン

初回限定キャンペーン

通常7,700円→初回3980円

なぜこの価格なのか?

「本当に効果があるのか、まず試してほしい」これが当院の想いです。

多くの方が「整骨院は高い」「効果があるか分からない」と不安を感じています。だからこそ、まずは一度、当院の技術を体験してください。

この価格で提供できるのは、月に10名様限定です。それ以上は、一人ひとりに十分な時間を割くことができないためです。

関連リンク

脊柱管狭窄症の別記事で参考にしてください。

脊柱管狭窄症の方は、以下の関連症状を併発することがよくあります:

- 腰痛総合情報 – 腰痛関連の症状と治療法

【参考文献・関連リンク】 この記事は以下の公的機関の情報を参考に作成しています。

執筆者:柔道整復師・按摩マッサージ指圧師 院長 大岡 統

当院では完全予約制を取り、お一人お一人様と向き合いしっかりと耳を傾け、施術を通して、「来て良かった」と言っていただけるように全力でサポートさせていただきます。

私は痛みを取り除くだけではなく、ビジョンがあります。

その先にある患者様の未来が幸せで豊かなものであるように小さな街「高座渋谷」にある小さな整骨院「ポポの木」が皆様の大きな幹となって「皆様の健康と豊かな生活」をお守りさせて頂く事で社会に貢献していく事を使命と考えているからです。

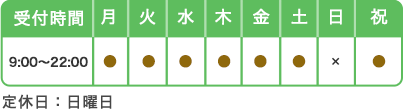

定休日:日曜日

定休日:日曜日